近日���,南京大學(xué)物理學(xué)院馬小松�����、祝世寧教授團(tuán)隊(duì)利用面向量子光學(xué)研究的人工智能模型,基于光子的路徑全同性���,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生量子糾纏的新方法�����。與傳統(tǒng)糾纏交換方案相比���,該方法無需預(yù)先制備糾纏態(tài)�����、無需貝爾態(tài)測量���、甚至無需對(duì)所有輔助光子進(jìn)行測量,即可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立光子間的糾纏生成����。

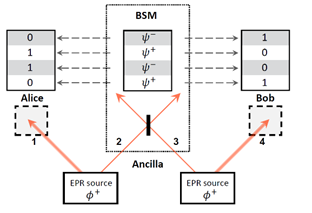

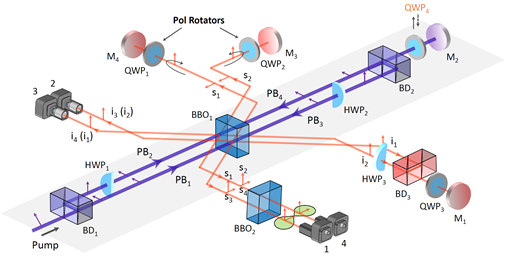

量子糾纏是量子物理研究及量子技術(shù)應(yīng)用的核心資源,其產(chǎn)生途徑主要有兩種:一是粒子間直接的相互作用��,二是基于量子糾纏交換(見圖1)����。后者可以在沒有直接相互作用的獨(dú)立粒子間建立糾纏,但糾纏交換需要預(yù)先制備糾纏態(tài)和貝爾態(tài)測量����。盡管糾纏交換在量子網(wǎng)絡(luò)中已得到廣泛應(yīng)用,但在沒有直接相互作用的條件下產(chǎn)生糾纏的其他方案仍未得到充分探索���。近期��,南京大學(xué)馬小松���、祝世寧教授團(tuán)隊(duì)及其合作者提出并實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了基于光子路徑全同性的糾纏建立(見圖2)���。

圖1:量子糾纏交換

圖2:基于路徑全同性原理產(chǎn)生糾纏的實(shí)驗(yàn)設(shè)置。探測器從路徑1�����,4上收集到一對(duì)糾纏態(tài)�����,使用綠色標(biāo)記表示�。這兩條路徑中的粒子之間無直接相互作用。

一�����、人工智能賦能:發(fā)現(xiàn)新型量子糾纏建立方法

首先�,該工作利用了高效的量子光學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)框架 PyTheus [Quantum 7, 1204 (2023)]進(jìn)行實(shí)驗(yàn)光路的構(gòu)建�����。PyTheus是一個(gè)面向量子光學(xué)研究的人工智能模型。它通過圖的表示法將復(fù)雜的量子實(shí)驗(yàn)抽象化��,支持自動(dòng)化設(shè)計(jì)與優(yōu)化�����。PyTheus不僅可以幫助科學(xué)家設(shè)計(jì)新的量子實(shí)驗(yàn)和發(fā)現(xiàn)新的量子現(xiàn)象��,還能在多種量子信息處理場景中提升效率�。

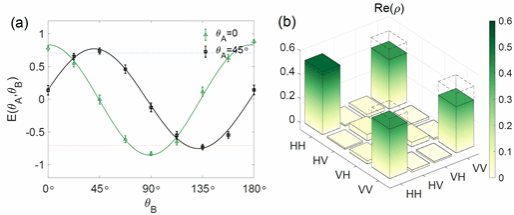

圖3:(a) 通過路徑全同性產(chǎn)生糾纏。 (b) 通過降低P2和P3的泵浦強(qiáng)度�,可以在僅探測一個(gè)輔助光子(2)的情況下,建立Alice與Bob間的糾纏���。該方案也可以等價(jià)為一個(gè)包含兩個(gè)雙光子源(P2, P3)和兩個(gè)單光子源(s1和s4)的實(shí)驗(yàn)�����。

通過 PyTheus設(shè)計(jì)的糾纏產(chǎn)生協(xié)議實(shí)驗(yàn)原理如圖3所示�����。實(shí)驗(yàn)中���,研究者制備了雙光子的偏振直積態(tài) |HV?(圖3(a)�,由白色方塊表示的 P1-P4 光源產(chǎn)生)���,而非糾纏態(tài)�。研究者通過交換來自P1和P2的輔助光子路徑����,并使其分別與來自P4和P3的光子路徑重合,從而實(shí)現(xiàn)同路徑的輔助光子不可區(qū)分����。同時(shí),在路徑1和路徑4上的信號(hào)光子引入了不同的偏振模式����,從而將原本的干涉過程轉(zhuǎn)化為糾纏產(chǎn)生過程,最終在 Alice 和 Bob 之間生成了偏振糾纏態(tài)(見圖4)���。

這一方法不同于傳統(tǒng)糾纏交換�����,它依賴光子來源的不可區(qū)分性�����,而不是傳統(tǒng)的貝爾態(tài)測量�����。通過路徑的全同性���,這一新機(jī)制成功實(shí)現(xiàn)了糾纏的生成。

圖4:(a)Alice與Bob間關(guān)聯(lián)函數(shù)結(jié)果����。(b)Alice與Bob之間糾纏態(tài)的量子層析結(jié)果。

二��、新方法的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與潛在價(jià)值

研究團(tuán)隊(duì)的進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)表明�����,這一方法的另一個(gè)顯著優(yōu)勢是:不需要探測所有輔助光子即可實(shí)現(xiàn)糾纏�。研究團(tuán)隊(duì)通過調(diào)節(jié)光源 P2 和 P3 的產(chǎn)生效率(見圖3(b)),發(fā)現(xiàn)僅探測路徑2上的輔助光子即可實(shí)現(xiàn)糾纏產(chǎn)生��。這一特性等效于使用兩個(gè)雙光子源(P2 和 P3)與兩個(gè)概率性的單光子源(路徑1和路徑4上的 s1 和 s4)的組合進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。

這一研究挑戰(zhàn)了長期以來的傳統(tǒng)觀念——在獨(dú)立粒子間建立糾纏必須依賴預(yù)先生成的糾纏態(tài)和Bell測量�����。這種新方法不僅降低了光子源的復(fù)雜性���,還減少了量子網(wǎng)絡(luò)中所需的資源�,為構(gòu)建更高效的量子信息系統(tǒng)提供了新思路�����。同時(shí)���,該研究充分展示了人工智能工具在推動(dòng)量子科學(xué)研究中的強(qiáng)大潛力與廣闊前景���。

這一研究成果以“Entangling Independent Particles by Path Identity”為題,發(fā)表在 Physical Review Letters [Phys. Rev. Lett. 133, 233601 (2024)]���。這是馬小松����、祝世寧教授團(tuán)隊(duì)繼在量子延遲選擇實(shí)驗(yàn)中成功觀測光量子的波動(dòng)性與粒子性的相干疊加 [Nat. Photonics 13, 872-877 (2019)]����,以及非局域的多光子量子干涉 [Nat. Commun. 14, 1480 (2023)] 后����,在量子物理基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域內(nèi)的又一重要工作��。南京大學(xué)物理學(xué)院副研究員王凱和侯兆華博士為論文共同第一作者�,馬小松教授和德國馬普所的 Mario Krenn 教授為通訊作者����。南京大學(xué)祝世寧院士對(duì)該工作進(jìn)行深入指導(dǎo)。該工作得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃�����、國家自然科學(xué)基金����、江蘇省自然科學(xué)基金前沿技術(shù)計(jì)劃、中央高?;A(chǔ)研究基金和量子科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃等基金項(xiàng)目的資助。同時(shí)這項(xiàng)工作得到了南京大學(xué)物理學(xué)院��、固體微結(jié)構(gòu)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室�����、人工微結(jié)構(gòu)科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、江蘇省物理研究中心和合肥國家實(shí)驗(yàn)室的支持����。

原文鏈接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.233601

課題組主頁鏈接:https://qoqi.nju.edu.cn