近日�,南京大學(xué)物理學(xué)院王銳副教授、王伯根教授課題組提出了通過局域應(yīng)力實(shí)現(xiàn)可控近藤效應(yīng)的新理論���,其物理原理是:利用二維材料的局域應(yīng)力產(chǎn)生贗磁場和贗朗道能級(jí)��,通過和二維材料中的電子耦合��,進(jìn)一步產(chǎn)生基于朗道能級(jí)的近藤共振現(xiàn)象���。與磁性雜質(zhì)����、量子點(diǎn)等傳統(tǒng)的近藤體系相比��,該體系不僅基于新的物理機(jī)制����,而且可以連續(xù)地調(diào)控近藤模型的SU(N)對(duì)稱性, 從而能夠?qū)崿F(xiàn)更加新奇的近藤現(xiàn)象��。

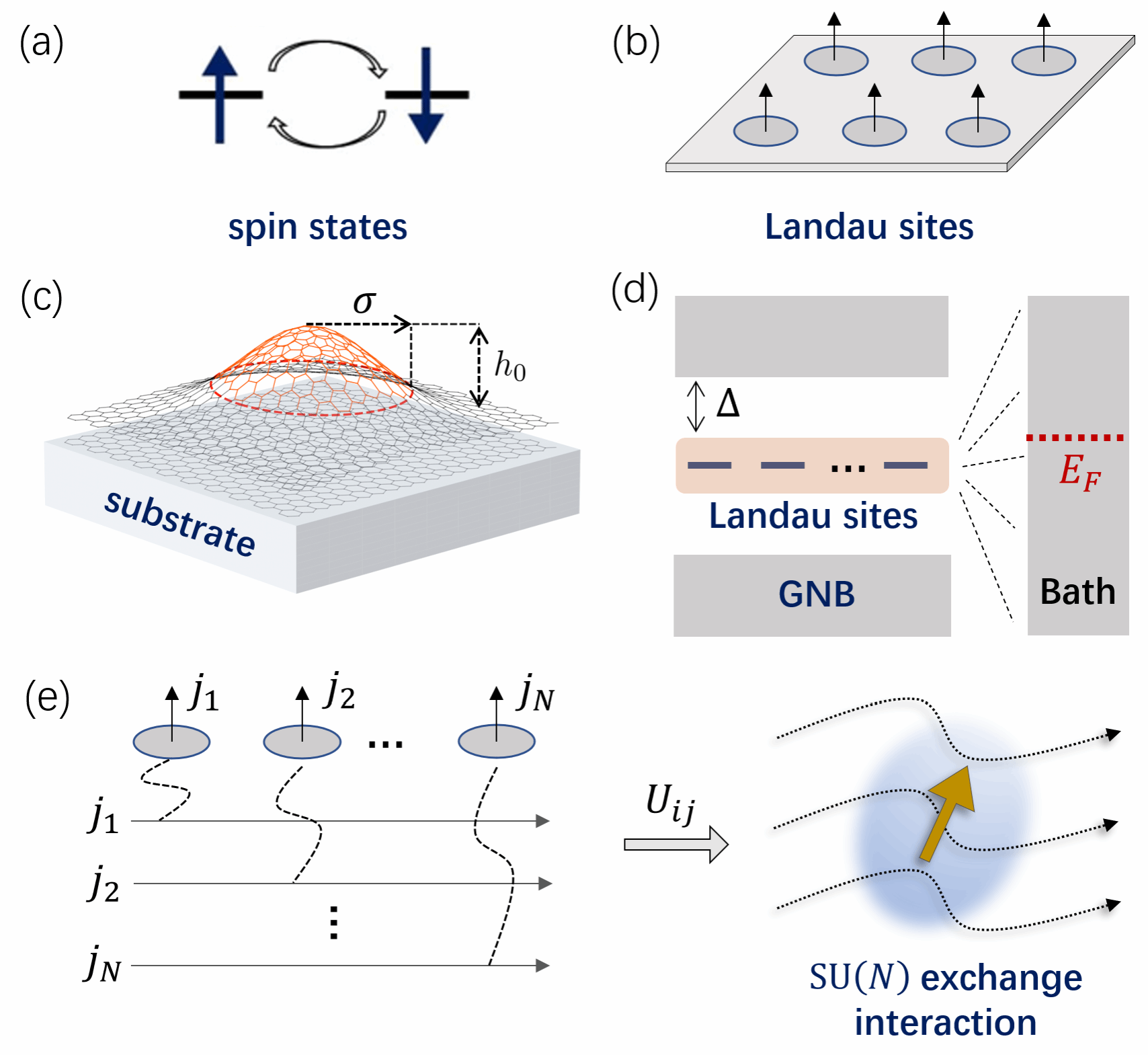

圖1. 基于贗朗道能級(jí)的近藤共振機(jī)制示意圖

近藤效應(yīng)是凝聚態(tài)物理中典型的量子多體關(guān)聯(lián)效應(yīng)之一��,它的產(chǎn)生需要兩個(gè)基本條件�����,一是需要簡并量子態(tài)�,二是需要簡并量子態(tài)與熱庫電子之間的相互耦合。在傳統(tǒng)近藤效應(yīng)中,磁性雜質(zhì)的自旋態(tài)提供了簡并的量子態(tài)(圖1(a))���。而該研究工作發(fā)現(xiàn)�����,二維材料中的局域應(yīng)力(圖1(c))會(huì)帶來贗朗道能級(jí)�,其內(nèi)部簡并的朗道軌道(圖1(b))可以進(jìn)一步和熱庫電子耦合��,提供了實(shí)現(xiàn)近藤效應(yīng)的全部物理要素 (圖1(d))��。解析和數(shù)值重整化群計(jì)算表明:二維材料中的局域應(yīng)力能夠在低能窗口中產(chǎn)生一個(gè)等效的安德森雜質(zhì)模型���,簡并的朗道軌道構(gòu)成了一個(gè)等效贗自旋�����,和熱庫電子之間通過SU(N)自旋交換作用相互耦合(圖1(e)所示)����。

圖2. 贗朗道能級(jí)共振所產(chǎn)生的自由度凍結(jié)近藤效應(yīng)

上述近藤效應(yīng)不僅在機(jī)制上不同于傳統(tǒng)的近藤物理��,而且具有兩個(gè)獨(dú)特之處:一是其具有更好的可調(diào)性����,能夠通過對(duì)局域應(yīng)力的調(diào)控連續(xù)調(diào)節(jié)近藤系統(tǒng)內(nèi)稟的SU(N)對(duì)稱性����;二是由于這里的近藤物理主要由最低贗朗道能級(jí)所貢獻(xiàn)����,因此投影后的庫倫相互作用可以產(chǎn)生更加新穎的近藤現(xiàn)象。例如通過調(diào)控局域應(yīng)力����,可以在二維材料中實(shí)現(xiàn)雙高斯型應(yīng)變(圖2(a,b)),此時(shí)的低能物理可以被一個(gè)側(cè)耦合(side-coupled)安德森模型所描述���。以SU(3)側(cè)耦合安德森模型為例���,通過數(shù)值重整化群計(jì)算發(fā)現(xiàn)���,系統(tǒng)除了近藤屏蔽效應(yīng)以外還存在額外的自由度凍結(jié)現(xiàn)象(圖2(c,d))����,最終會(huì)在SU(3)安德森模型中產(chǎn)生自由度凍結(jié)的SU(2)近藤單態(tài)(圖2(e,f)����。該工作為進(jìn)一步探索應(yīng)力調(diào)控的量子多體物理提供了新思路����。

這一研究成果以“Programmable Kondo Effect Formed by Landau Levels”為題�,發(fā)表在Physical Review Letters 上 [Phys. Rev. Lett. 133, 256703 (2024)] 。這是王銳�����、王伯根課題組繼拓?fù)涑瑢?dǎo)體的近藤共振[Phys. Rev. Lett. 122, 087001 (2019)], 以及自旋液體中由規(guī)范漲落演生的近藤現(xiàn)象[Phys. Rev. Lett. 127, 237202 (2021)]后���,在近藤物理研究方向取得的又一重要研究進(jìn)展����。 南京大學(xué)物理學(xué)院博士研究生陳宏和陳昀為論文共同第一作者�,王銳副教授和王伯根教授為論文通訊作者。該工作得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃���、科技創(chuàng)新2030重大項(xiàng)目�、國家自然科學(xué)基金���、江蘇省自然科學(xué)基金前沿技術(shù)計(jì)劃����,以及小米基金會(huì)的資助。同時(shí)這項(xiàng)工作得到了南京大學(xué)物理學(xué)院����、固體微結(jié)構(gòu)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、人工微結(jié)構(gòu)科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心����、江蘇省物理科學(xué)研究中心和合肥國家實(shí)驗(yàn)室的支持。

原文鏈接: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.256703