近日,南京大學物理學院研究團隊與南京大學天文學院研究團隊、中國科學技術大學研究團隊��、浙江大學研究團隊合作�����,在暗能量探測領域取得重要進展�����。研究團隊構建了磁懸浮精密力測量系統�����,對對稱場暗能量理論進行了高精度實驗檢測�。相關實驗精度將目前國際最好水平提升了六個數量級,覆蓋了大量之前的實驗系統未能檢測的空白參數空間�����。

當前的天文學觀測表明��,我們的宇宙正處于加速膨脹中�����。暗能量被認為是驅動宇宙膨脹的主要原因,并占據可觀測宇宙總能量的70%���。但是�,作為宇宙中最神秘的存在之一���,暗能量的本質是什么���,它以何種方式與普通物質世界發(fā)生作用,目前仍然未知�。對稱場理論(Symmetron)能夠很好地融入包含低能標量場的大一統理論框架中,是國際上公認的暗能量理論的重要候選者之一����。除了已知的四種基本相互作用之外����,該理論預言了一種“第五種力”,作用于普通物質����。然而,依賴于自發(fā)對稱性破缺——粒子物理標準模型和凝聚態(tài)物理中的一個基石性基本原理���,對稱場暗能量場可以在高密度環(huán)境中有效地隱藏自己��,避免被檢測到��。

長久以來�,科學家對于暗能量的認知和研究主要基于天文觀測,如Ⅰa型超新星����,宇宙微波背景輻射,重子聲波振蕩等����。近年來,隨著實驗技術的進步�,利用地面精密實驗搜尋暗能量逐漸成為一條嶄新路徑。目前���,國際上檢驗對稱場理論的地面實驗手段主要有經典扭擺����、中子重力振蕩�、冷原子干涉儀等。該理論的屏蔽機制使得�����,在高密度實驗室環(huán)境中,暗能量第五種力變得非常微弱�,這給實驗檢測帶來了巨大挑戰(zhàn)。目前���,仍有大量空白參數空間未能得到實驗檢驗��。特別是在亞毫米距離尺度�����,尚未有實驗系統能夠對該理論進行高精度檢驗����。

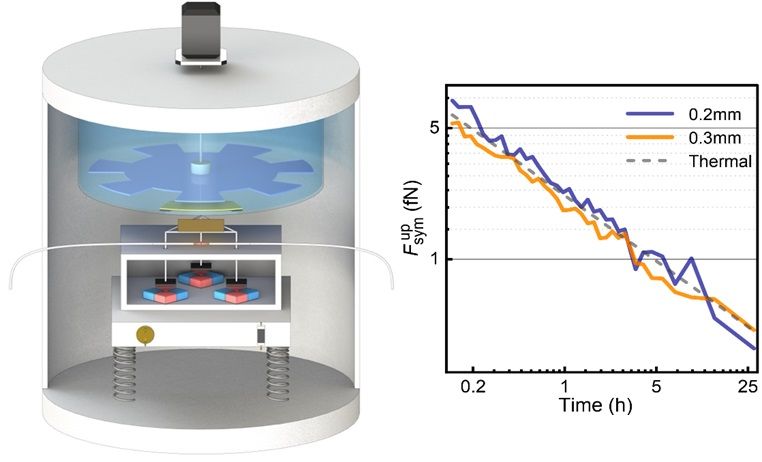

圖1. 基于磁懸浮力學振子構建的第五種力精密測量系統(左)與力測量實驗結果(右)

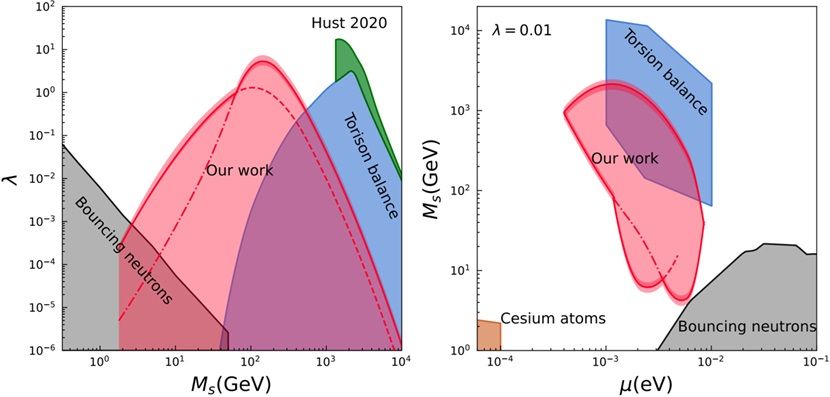

針對這些挑戰(zhàn)����,科研團隊利用磁懸浮力學振子——這一近年來新興的精密力測量系統�,精巧地構建了一個第五種力精密測量平臺(如圖1左)。從2018年至今�,南京大學研究團隊聚焦于磁懸浮振子系統發(fā)展了大量精密測量技術,實現了國際領先的加速度探測精度��。該研究中,利用磁懸浮力傳感器來探測旋轉質量源預期產生的周期性第五種力信號��。針對對稱場模型�,研究團隊在大規(guī)模數值計算的基礎上,對力探測器和信號源的幾何結構進行了最優(yōu)化設計��,以最大化第五種力的探測效率����;并設計了電磁力屏蔽系統、溫度穩(wěn)定系統����、振動隔離系統等,以充分抑制環(huán)境噪聲����、電磁力噪聲等對預期目標信號的干擾,實現了信號的長時間連續(xù)累積�����。最終����,研究團隊在亞毫米尺度上實現了迄今為止最高的力測量精度���,給出第五種力的上限為0.3 fN(如圖1右)。該研究成功地在三維參數空間中將對稱場理論的參數限制提升了6個數量級以上�,覆蓋了大量之前的實驗系統未能檢測的空白參數空間(如圖2)。

圖2. 本研究中暗能量檢測結果:對稱場暗能量場與普通物質的耦合界限�����,λ-Μs 參數平面(左)和Μs-μ 參數平面(右)��。各染色區(qū)域代表被實驗檢驗并被排除的參數區(qū)間�����,紅色區(qū)域代表本研究結果��。

該研究展現了當前實驗室精密力測量實驗技術的進展���,表明磁懸浮力學系統在檢驗超出標準模型的新相互作用方面具有巨大潛力���。審稿人對該工作給予了高度評價:“The new bounds in the case of μ=2.4 meV corresponding to the dark energy scale improve greatly on the previously published ones.”(在對應暗能量的2.4 meV能量尺度上,新設定的參數界限相比之前發(fā)表的實驗結果取得了大提升)���。

相關研究成果以“?Experimental constraints on symmetron field with magnetically levitated force sensor”為題��,于1月20日線上發(fā)表于Nature Astronomy期刊�����,并入選為期刊亮點文章在Research Briefing欄目進行了專題報道���。物理學院特任副研究員印沛然,天文學院碩士研究生徐翔宇和物理學院碩士研究生田柯楠為該文的共同第一作者��,中國科學技術大學林劭春副研究員�����,物理學院黃璞教授���,天文學院何建華教授和浙江大學杜江峰院士為該論文共同通訊作者���。該研究得到了國家自然科學基金委、科技部����、江蘇省科技廳等的資助,同時得到了固體微結構物理國家重點實驗室����、人工微結構科學與技術協同創(chuàng)新中心�、南京大學高性能計算中心等的支持����。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41550-024-02465-8

DOI: 10.1038/s41550-024-02465-8