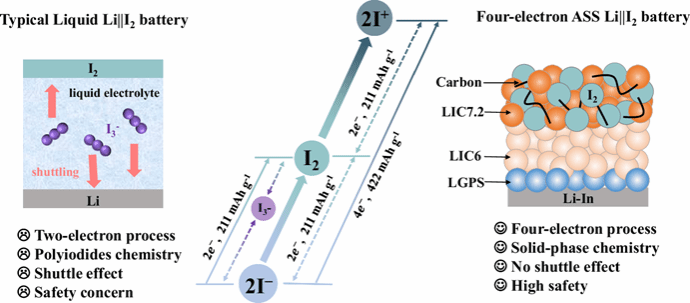

作為一種轉(zhuǎn)換型正極材料�����,碘(I?)展現(xiàn)出儲量豐富���、環(huán)境友好以及通過雙電子I?/I?氧化還原反應(yīng)實現(xiàn)的高比容量(211 mAh g?1)等優(yōu)勢�����。然而��,液態(tài)鋰-碘(Li||I?)電池存在多碘化物穿梭效應(yīng)�,導(dǎo)致電池失效。采用固態(tài)電解質(zhì)可以有效避免這一問題��,并提升電池安全性���。此外����,如果碘的價態(tài)可以提升到+1價����,I?的氧化還原反應(yīng)便可以提供更大的容量?���;谏鲜龇治觯暇┐髮W(xué)何平教授����、周豪慎教授團(tuán)隊通過設(shè)計I2/Li4.2InCl7.2(LIC7.2)納米復(fù)合電極,開發(fā)了一種四電子全固態(tài)Li||I2電池���。與普通Li3InCl6(LIC6)相比�,LIC7.2能夠提供更豐富的Cl配位環(huán)境,同時保持高電壓穩(wěn)定性和良好的離子電導(dǎo)率���。因此�,研究人員預(yù)期I2/LIC7.2電極中的I2/I+氧化還原行為將比I2/LIC6電極更為顯著�。在此基礎(chǔ)上,通過一系列拉曼光譜�����、X射線光電子能譜(XPS)測量和密度泛函理論(DFT)計算����,成功實現(xiàn)了可逆的I-/I2/I+四電子固相轉(zhuǎn)化化學(xué)��。這使得全固態(tài)Li||I2電池的庫侖效率接近100%����,并使比容量翻倍(圖1)。

圖 1.液態(tài)Li||I2電池和基于LIC7.2的全固態(tài)Li||I2電池示意圖����。

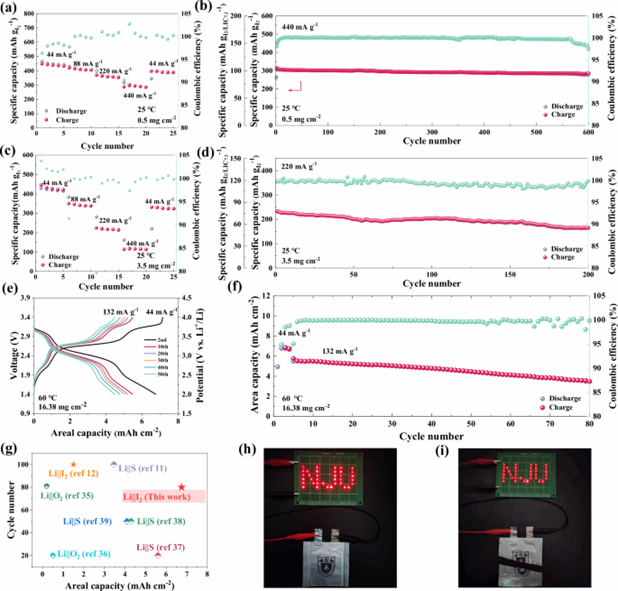

在室溫下,I2質(zhì)量負(fù)載為0.5 mg cm-2評估全固態(tài)Li||I2電池的電化學(xué)性能����,電池表現(xiàn)出優(yōu)異的倍率性能(圖2a)�,在第二次循環(huán)中表現(xiàn)出430 mAh g-1的比容量與穩(wěn)定循環(huán)600次的壽命(圖2b)�。在更高的I2質(zhì)量負(fù)載與高溫高面載工況下仍然保持優(yōu)異的性能(圖2c-f)。此外�����,所制備的全固態(tài)Li||I2軟包電池在剪切測試中顯示出可靠的安全特性(圖2h-i)���。這項工作豐富了對I2電極固相反應(yīng)化學(xué)的基本理解��,并將激勵更多研究探索具有高能量密度的新型全固態(tài)電池系統(tǒng)�����。

圖 2.四電子全固態(tài) Li||I2 電池的電化學(xué)性能����。a-b 質(zhì)量負(fù)載為 0.5 mg cm-2的電池的倍率與循環(huán)性能��。c-d I2質(zhì)量負(fù)載為 3.5 mg cm-2的電池的倍率與循環(huán)性能�����。e-f 高溫高面載工況下全固態(tài)Li||I2電池的充放電曲線與循環(huán)性能。g 四電子全固態(tài)Li||I2電池的面容量和循環(huán)壽命與文獻(xiàn)報道的高面容量條件下轉(zhuǎn)換型正極全固態(tài)電池的結(jié)果比較����。h-i 全固態(tài)Li||I2軟包電池為LED燈供電與剪切安全性測試的照片。

相關(guān)工作以“Realizing four-electron conversion chemistry for all-solid-state Li||I2 batteries at room temperature”為題����,于2025年2月18日在《Nature Communications》上在線發(fā)表。我?����,F(xiàn)代工學(xué)院何平教授與周豪慎教授為論文通訊作者���,該院2021屆博士程鑄與2020級直博生劉航為該論文的共同第一作者。該工作得到了國家重點研發(fā)計劃�����、國家自然科學(xué)基金�、江蘇省重點研發(fā)計劃、江蘇省碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新專項資金等項目的資助��,同時也得到了固體微結(jié)構(gòu)物理國家重點實驗室�����、人工微結(jié)構(gòu)科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、江蘇省功能材料設(shè)計原理與應(yīng)用技術(shù)重點實驗室和南京大學(xué)儲能材料與技術(shù)中心等單位的支持����。

文章鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-56932-5